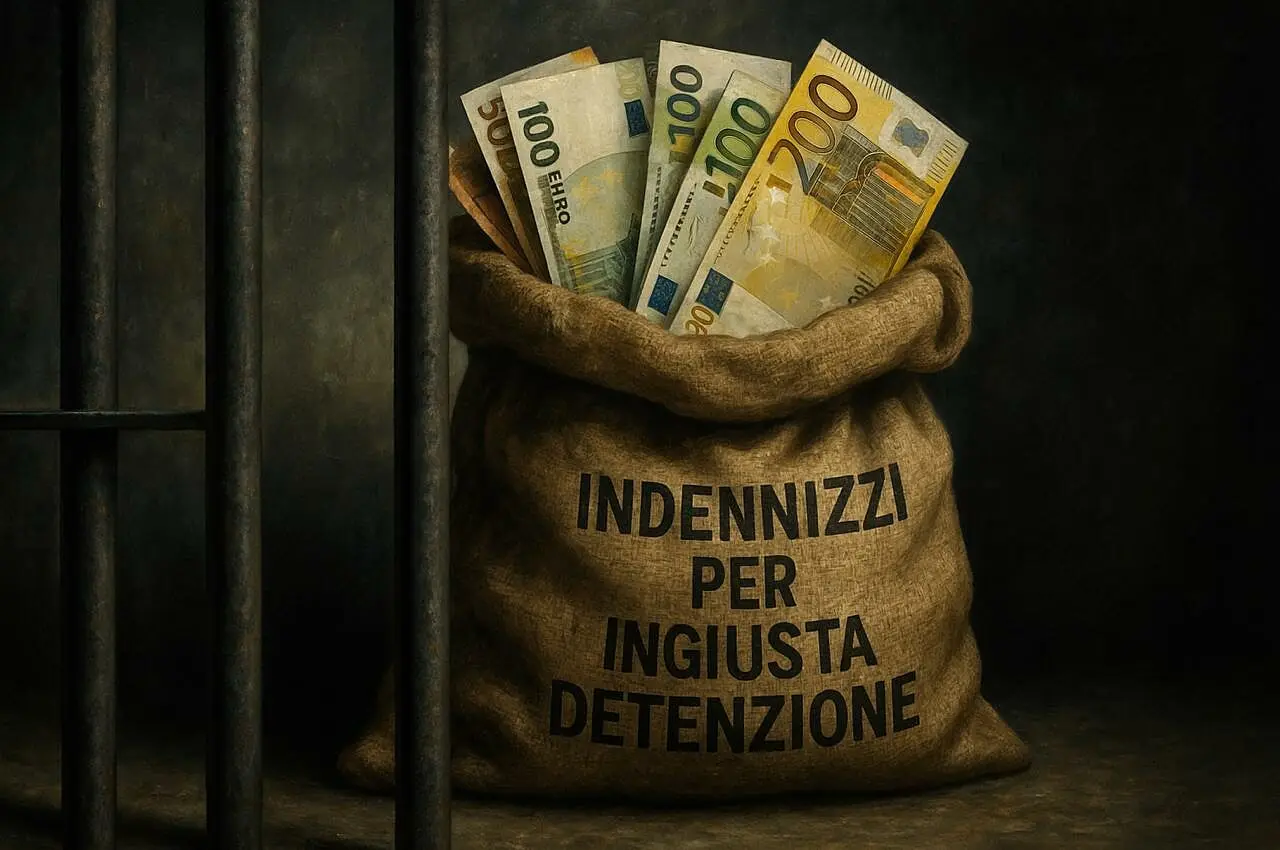

Ingiusta detenzione, una spesa che pesa: la Calabria assorbirebbe il 35% dei risarcimenti nazionali. Una riflessione su come evitare che accada ancora

Un’analisi dei dati 2018–2024 rivela un peso anomalo dei risarcimenti in Calabria, che apre interrogativi sul funzionamento delle misure cautelari e sulla tenuta dello Stato di diritto

L’Italia avrebbe speso, tra il 2018 e il 2024, circa 220 milioni di euro per indennizzare le vittime di ingiusta detenzione. Sono cifre che, prese nella loro globalità, potrebbero già aprire un interrogativo politico, giudiziario e sociale di prima grandezza. Se si guarda però alla distribuzione territoriale, il quadro appare ancora più problematico: circa 78 milioni di euro, equivalente a circa il 35 per cento dell’intera cifra, sarebbero stati versati in Calabria.

La sproporzione calabrese e le domande che apre

Il dato, già di per sé sorprendente, potrebbe diventare allarmante se confrontato con la popolazione della regione, che rappresenta meno del quattro per cento del totale nazionale. Una sproporzione che costringerebbe a interrogarsi non solo sulla quantità di denaro pubblico impegnato, ma anche sul funzionamento dell’intero sistema delle misure cautelari. Perché se è normale che lo Stato indennizzi chi è stato privato ingiustamente della libertà, non dovrebbe essere normale che ciò accada così spesso e con tale concentrazione territoriale.

Ingiusta detenzione: un nodo delicato dello Stato di diritto

Il fenomeno dell’ingiusta detenzione, per definizione, intercetta uno dei nodi più delicati dello Stato di diritto: il bilanciamento tra esigenze investigative e tutela delle libertà personali. Una misura cautelare applicata in modo scorretto, affrettato o non pienamente sorretto da elementi solidi può trasformarsi in un danno enorme per la vita delle persone e in un costo considerevole per la collettività. L’Italia avrebbe già sperimentato il peso di questo meccanismo, e la Calabria sembrerebbe rappresentare uno dei casi più estremi.

Le grandi operazioni antimafia come possibile fattore

La prima riflessione che questo scenario suggerisce potrebbe riguardare l’elevata incidenza di grandi operazioni antimafia che, negli ultimi anni, avrebbero comportato numeri molto elevati di arresti preventivi. Molte di queste operazioni si sono poi concluse con proscioglimenti, assoluzioni o ridimensionamenti significativi delle accuse. Il tema non è la legittimità dell’azione giudiziaria, che resta un presidio fondamentale contro la criminalità organizzata, ma l’opportunità e la precisione dello strumento cautelare. In una regione in cui la pressione investigativa è storicamente altissima, si potrebbe ipotizzare che la custodia cautelare in carcere venga utilizzata con un’intensità superiore rispetto ad altri territori.

La lentezza dei processi come moltiplicatore di errori

Il secondo nodo riguarda la tempistica. L’Italia soffre di una lentezza strutturale nei processi penali e nelle conferme o revisioni delle misure cautelari. Più un procedimento è lungo, più è probabile che un arresto inizialmente sostenibile finisca per essere smontato o riconsiderato. Per questo una parte dei risarcimenti sarebbe imputabile ai tempi della giustizia, che potrebbero trasformarsi nel vero fattore di moltiplicazione della spesa.

Una questione culturale e tecnica nella gestione delle misure cautelari

La terza questione è culturale e tecnica. Alcuni studiosi del diritto penale sottolineano come nel sistema italiano permanga un atteggiamento che tende a considerare la custodia cautelare una misura frequente, talvolta quasi fisiologica. La giurisprudenza più recente, invece, richiederebbe una valutazione molto più selettiva, capace di applicare il carcere preventivo solo nei casi davvero inevitabili. È su questa linea che la Corte di Cassazione ha più volte richiamato il bisogno di motivazioni stringenti e specifiche.

Come evitare il ripetersi del fenomeno

Di fronte a questi numeri, sarebbe legittimo chiedersi quale potrebbe essere la via d’uscita. Esiste un modo per evitare che lo Stato continui a sostenere cifre così elevate per riparare episodi che, idealmente, non dovrebbero accadere? O quantomeno non dovrebbero accadere in simili proporzioni?

Misure cautelari più rigorose e linee guida nazionali

Una prima risposta potrebbe arrivare da un utilizzo più rigoroso dei criteri per l’applicazione delle misure cautelari. La legge già prevede che la custodia in carcere debba rappresentare l’extrema ratio, ma nella pratica questa impostazione rischierebbe di attenuarsi sotto pressioni investigative e mediatiche. Rendere più stringenti i presupposti, attraverso linee guida nazionali o protocolli di valutazione uniformi, potrebbe diventare una delle misure più efficaci.

Revisioni obbligatorie e periodiche delle misure

Una seconda possibile soluzione potrebbe consistere nell’introduzione di una revisione automatica e obbligatoria della misura cautelare entro intervalli di tempo ravvicinati. Ogni tre o sei mesi, un collegio diverso potrebbe riesaminare la necessità della detenzione. Questo meccanismo favorirebbe un controllo più attento, riducendo la possibilità che una misura resti in piedi quando gli elementi accusatori sono venuti meno o si sono indeboliti.

Un sistema di monitoraggio per individuare criticità territoriali

Un terzo elemento riguarda lo sviluppo di sistemi di monitoraggio. La concentrazione dei casi in Calabria potrebbe indicare criticità specifiche nel modello investigativo, nell’organizzazione degli uffici giudiziari o nella produzione probatoria. Un osservatorio nazionale sulle misure cautelari, con focus sulle regioni a maggiore incidenza, potrebbe individuare le cause e suggerire correttivi.

Formazione continua per magistrati e operatori

Una quarta via potrebbe riguardare la formazione degli operatori della giustizia, dalle procure ai tribunali del riesame. Le norme sulle misure cautelari sono complesse, soggette a evoluzioni giurisprudenziali continue e a una pressione pubblica che talvolta spinge verso soluzioni drastiche. Una formazione più orientata alla tutela dei principi costituzionali e alla riduzione del rischio di errore potrebbe ridurre sensibilmente il fenomeno.

Una riflessione sulla responsabilità professionale

Infine, una quinta strada potrebbe toccare il tema più delicato: la responsabilità. Ogni risarcimento per ingiusta detenzione è pagato dallo Stato, dunque da tutti i contribuenti. Una riflessione più trasparente su come prevenire gli errori e su come valutare eventuali responsabilità professionali, in casi gravi e reiterati, sarebbe necessaria. Non si tratterebbe di criminalizzare la magistratura, ma di creare un sistema in cui l’errore grave non ricada sempre e solo sulla collettività.

Un disallineamento che rischia di diventare strutturale

Una spesa di 220 milioni in sei anni potrebbe essere compatibile con un sistema giudiziario complesso. Ma una spesa di 78 milioni concentrata in una sola regione, pari al 35 per cento del totale, rappresenterebbe un segnale di squilibrio impossibile da ignorare. Se il fenomeno dovesse proseguire, l’Italia rischierebbe di trasformare l’ingiusta detenzione in un costo strutturale del proprio sistema giudiziario. Una condizione che nessun Paese avanzato potrebbe considerare accettabile.

Le domande aperte sulla Calabria

La domanda finale, allora, resta aperta: la Calabria registra più casi perché è più osservata, più indagata, più colpita dalla criminalità organizzata? O perché alcuni meccanismi non funzionano come dovrebbero? Il condizionale è d’obbligo, perché nulla può essere affermato senza dati completi e conclusivi. Ma se anche solo una parte delle cause risiedesse nella gestione delle misure cautelari, intervenire sarebbe non solo necessario, ma urgente.

Il principio da preservare: la libertà personale

Ridurre i casi di ingiusta detenzione significherebbe ridurre la spesa pubblica, certo. Ma significherebbe soprattutto restituire centralità a un principio fondamentale: la libertà personale non può e non deve essere compressa se non quando è strettamente necessario. E quando questo non accade, ogni risarcimento, per quanto dovuto, arriva sempre troppo tardi.