La strage di San Giovanni in Fiore, 2 agosto 1925: il sangue delle contadine e il silenzio della Storia

A un secolo dall’eccidio fascista nella Sila, la memoria delle vittime sopravvive grazie alla ricerca e all’impegno civile. Cia-Agricoltori Italiani: “Difendere la democrazia è onorare quelle vite spezzate”

San Giovanni in Fiore, provincia di Cosenza. È il 2 agosto del 1925. In quella che oggi è considerata una delle aree più suggestive del paesaggio silano, si consuma uno degli episodi più tragici e rimossi della repressione fascista in Calabria. Un gruppo di donne e contadini, esasperati dall’ennesimo aumento dei dazi su beni di prima necessità imposto dalle autorità cittadine per ripianare debiti frutto di cattiva gestione e corruzione, si riunisce in una manifestazione pacifica. Chiedono giustizia, dignità, pane.

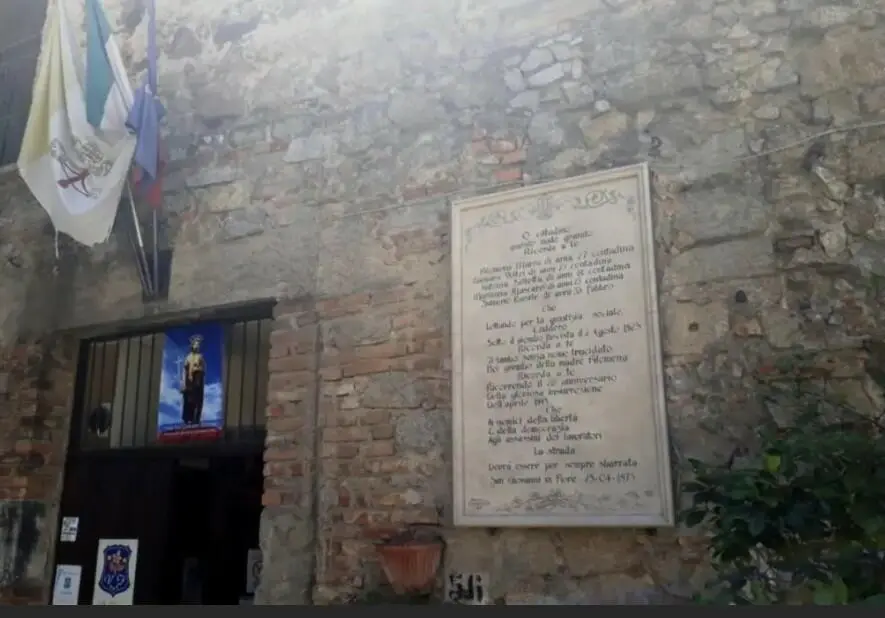

La risposta dello Stato è brutale: le forze dell’ordine e la milizia fascista aprono il fuoco sulla folla inerme. Cinque le vittime accertate: Filomena Marra, 27 anni, contadina e madre, incinta di un secondo figlio mai nato; Barbara Veltri, 23 anni, anche lei contadina; Antonia Silletta, 68 anni; Marianna Mascaro, 73 anni; e Saverio Basile, fabbro di 33 anni. I feriti sono circa una trentina, molti in condizioni gravi. Nessuno sarà mai processato. Nessuna condanna verrà mai emessa.

Il contesto: fame, soprusi e repressione

L’Italia del 1925 è segnata dalla stretta autoritaria del regime fascista, rafforzatosi dopo il delitto Matteotti. Nelle aree rurali del Sud, come la Sila calabrese, le condizioni di vita sono durissime: i contadini, i mezzadri e i braccianti vivono sotto il giogo del latifondo e dei contratti capestro imposti da nobili locali protetti dal regime. La protesta del popolo sangiovannese è la risposta disperata di una comunità stremata da miseria, ingiustizie e fame. Il piombo fascista si abbatte su donne e uomini che chiedevano solo pane e diritti.

Eppure, per decenni, su quella strage è calato il silenzio. Nessun riconoscimento istituzionale, nessuna pagina nei libri di scuola, nessun monumento. Un buco nero della memoria italiana.

Una memoria restituita grazie alla ricerca e all’impegno civile

Se oggi la strage di San Giovanni in Fiore è tornata alla luce, lo si deve soprattutto al lavoro di Salvatore Belcastro, chirurgo di fama e scrittore originario del paese, che con i suoi libri Il silenzio dei lupi e Sotto il selciato di una strage dimenticata, ha ricostruito i fatti con rigore e commozione. Le sue opere hanno restituito volto e dignità alle vittime, raccontando anche il contesto sociale e politico in cui maturò la repressione.

Belcastro descrive con forza le difficili condizioni delle donne contadine, costrette a vivere tra fame, soprusi e lavoro servile. Quelle donne che, il 2 agosto 1925, ebbero il coraggio di alzare la voce – e pagarono con la vita.

Cia-Agricoltori Italiani: “Difendere la democrazia è onorare quel sacrificio”

Nel centenario dell’eccidio, Cia-Agricoltori Italiani ricorda con rispetto e gratitudine il tributo di sangue versato dalla popolazione sangiovannese, sottolineando l’importanza della memoria storica come presidio democratico. “Ricordare la strage – afferma l’organizzazione – significa anche riconoscere il cammino compiuto: da contadini sfruttati a imprenditori agricoli, liberi grazie ai diritti e alle tutele conquistate con la democrazia”.

Un richiamo forte ai valori costituzionali, più che mai attuale, in un’epoca in cui la partecipazione e il senso civico sono fondamenta da custodire e rafforzare. Perché senza memoria, non c’è futuro.