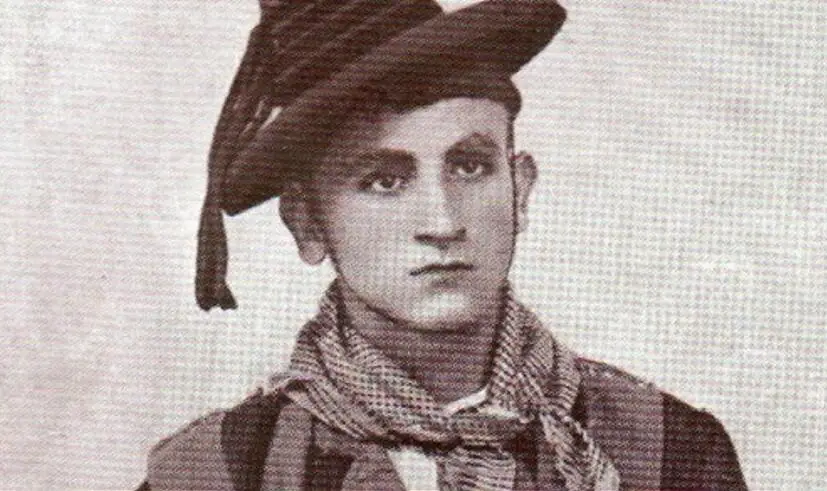

Giosafatte Talarico, il “brigante gentiluomo” della Sila tra mito e realtà

Una figura leggendaria che tra Ribellione e giustizia sociale ispirò la memoria popolare calabrese

Giosafatte Talarico nacque probabilmente nel 1807 nel piccolo borgo montano di Panettieri, nella provincia di Cosenza. Secondo le fonti storiche e le tradizioni locali, ricevette un’educazione superiore rispetto alla media del tempo: inizialmente studiò nel seminario locale e poi si interessò di farmacologia, praticando presso un farmacista prima di tornare nel suo paese natale. Il passo che lo avrebbe condotto alla ribellione fu dettato da un fatto personale: nel 1823, secondo le ricostruzioni tradizionali, uccise il proprietario locale Don Luigi Sperandei, responsabile di aver sedotto la sorella Carmela. Quel gesto fu percepito non solo come un’offesa privata ma come un atto che rompeva i confini tra giustizia sociale e vendetta.

Da quel momento, Talarico si rifugiò nei boschi della Sila e aderì al mondo del brigantaggio. In seguito visse da fuorilegge, ribaltando le regole del potere in un contesto dominato da ingiustizie, autorità oppressiva e povertà rurale.

Il brigante con codice morale: regole, ribellione e mito

Ben presto, Talarico si rese famoso non tanto per la violenza quanto per la regola morale che cercò di imporre alle sue azioni: decise che la sua banda non dovesse uccidere chi veniva rapinato, e vietò gli abusi contro le donne. Ormai uomo di spicco nella sua cerchia, prese il comando del gruppo che inizialmente si era aggregato attorno a un altro brigante, detto Boia, con cui non condivideva la brutalità e l’assenza di scrupoli.

La sua fama di figura “Robin Hood” delle montagne calabresi crebbe nel tempo: si narra che rubasse ai ricchi e redistribuisse ai poveri, che aiutasse contadini indigenti, restituendo denaro estorto, intervenendo in casi di soprusi. Le leggende vogliono che agisse travestito da prete o borghese per sfuggire alle autorità, che la taglia sulla sua testa salisse nel tempo fino a sei mila ducati, e che durante l’inverno frequentasse persino Cosenza per godersi spettacoli teatrali senza farsi riconoscere.

Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine borboniche – gendarmi, guardie reali e perfino reparti militari – Talarico rimase per anni “inafferrabile”, protetto anche dagli umili che vedevano in lui un simbolo di rivolta.

Conseguenze e fine dell’epopea

Nei decenni attivi, Talarico accumulò fama e leggende, ma anche trattative con il potere. Nel 1846 decise di consegnarsi sotto specifiche condizioni: essere confinato a vita nell’isola di Ischia, insieme alla sua compagna, con una ridotta rendita. Tale concessione fu accettata, purché estesa anche ai suoi compagni di banda. Sbarcò in quell’isola il 29 giugno e visse in relativa tranquillità.

Durante i moti risorgimentali, circolarono voci che alle autorità borboniche fosse stato chiesto di impiegare Talarico in operazioni contro Garibaldi, ma pare che il brigante non diede seguito a quelle richieste. Restò piuttosto fedele a una dimensione di distanza dalle logiche del potere. Morì ad Ischia il 24 ottobre 1886, a oltre ottant’anni, portando con sé un intreccio di storia e mito che ancora oggi affascina.

L’eredità tra memoria popolare e mito calabrese

Nel panorama del brigantaggio calabrese, Giosafatte Talarico è ricordato come figura emblematica per la sua commistione tra ribellione e rispetto, tra violenza necessaria e impegno morale. A Panettieri gli è stato dedicato un museo civico per tramandare la sua figura e la leggenda che ha segnato l’immaginario locale.

Il suo nome compare nei libri, nelle storie orali, nelle commemorazioni, a testimonianza del bisogno di eroi che incarnino la dignità contro le oppressioni.

Pur immerso nella complessità storica del suo tempo – in parte contraddittorio, in parte eroico – Talarico resta un simbolo persistente nella memoria calabrese: brigante sì, ma con un codice e con l’ideale di dare dignità a chi non ne aveva.